データ処理において、配列は基本的データ構造だが、動的メモリ確保の説明で述べたように、基本の配列では大きさを変更することができない。これ以外にも、配列は途中にデータを挿入・削除を行う場合、の処理時間を伴う。以下にその問題点を整理し、その解決策であるリスト構造の導入の説明を行う。

配列の利点と欠点

今までデータの保存には、配列を使ってきたが、配列は添字で場所を指定すれば、その場所のデータを簡単に取り出すことができる。しかし、配列には苦手な処理がある。

例えば、配列の中から目的のデータを高速に探す方式として、2分探索法を用いる。処理に要する時間としては となる。

// この関数は見つかったら、見つかった場所、見つからない場合は -1 を返す。

int find( int array[] , int left , int right , int key ) {

// データは left から right-1までに入っているとする。

while( left < right ) {

int mid = (left + right) / 2 ; // 中央の場所

if ( array[ mid ] == key )

return mid ; // 見つかった

else if ( array[ mid ] > key )

right = mid ; // 左半分にある

else

left = mid + 1 ; // 右半分にある

}

return -1 ; // 見つからない

}

int a[] = { 12 , 34 , 41 , 53 , 62 , 79 , 80 } ;

int main() {

int ans = find( a , 0 , 7 , 62 ) ; // 配列 a[] から 62 を探す

printf( "%d¥n" , ans ) ; // 4が表示される

return 0 ;

}

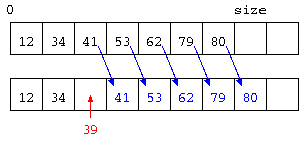

しかし、この配列の中に新たに要素を追加しようとするならば、データは昇順に並んでいる必要があることから、以下のようになるだろう。

void entry( int array[] , int* psize , int key ) {

// データを入れるべき場所を探す処理

for( int i = 0 ; i < *psize ; i++ ) // O(N) の処理だけど、

if ( array[ i ] > key ) // O(log N) でも書けるけど

break ; // 今回は単純に記載する。

if ( i < *psize ) {

// 要素を1つ後ろにずらす処理(A)

for( int j = *psize ; j > i ; j-- ) // O(N)の処理

array[ j ] = array[ j - 1 ] ;

array[ i ] = key ;

} else {

array[ *psize ] = key ;

}

(*psize)++ ;

}

/// よくある間違い ///

/// 上記処理の(A)の部分を以下のように記載した ///

/// 問題点はなにか答えよ ///

// for( int j = i ; j < size ; j++ )

// array[ j + 1 ] = array[ j ] ;

// array[ i ] = key ;

int main() {

int a[ 100 ] ;

int size = 0 ;

int x ;

// 入力された値を登録していく繰り返し処理

while( scanf( "%d" , &x ) == 1 ) {

// x を追加する。

entry( a , &size , x ) ;

}

return 0 ;

}

これで判るように、昇順に並んだ配列にデータを追加する場合、途中にデータを入れる際にデータを後ろにずらす処理が発生する。

この例は、データを追加する場合であったが、不要となったデータを取り除く場合にも、データの場所の移動が必要である。

このことから、昇順に並べられた配列は、データの追加処理の発生頻度が少ない場合は2分探索法で効率が良いが、データの追加や削除が頻繁に発生する時はあまり効率が良くない。

順序が重要なデータ列で途中へのデータ挿入削除を高速化

例えば、アパート入居者に回覧板を回すことを考える。この中で、入居者が増えたり・減ったりした場合、どうすれば良いか考える。

以下の説明のような方法であれば、自分の所に回覧板が回ってきたら、次の入居者の部屋番号さえわかっていれば、スムーズに回覧板を回すことができる。

101 102 103 104 105 106 アパートの番号 [ 105 | 106 | -1 | 102 | 104 | 103 ] 回覧板を回す次の人の部屋番号 101号室の次は、105号室、 105号室の次は、104号室、 : 106号室の次は、103号室、 103号室の次は、おしまい(-1)

このように「次のデータの場所」という概念を使うと、データの順序を持って扱うことができる。これをプログラムにしてみよう。

struct LIST {

int data ; // 実際のデータ

int next ; // 次のデータの配列の添字

} ;

struct LIST array[] = {

/*0*/ { 11 , 2 } ,

/*1*/ { 67 , 3 } , // 末尾にデータ34を加える

/*2*/ { 23 , 4 } , // { 23 , 5 } ,

/*3*/ { 89 , -1 } , // 末尾データの目印

/*4*/ { 45 , 1 } ,

/*5*/ { 0 , 0 } , // { 34 , 4 } ,

} ;

int main() {

for( int idx = 0 ; idx >= 0 ; idx = array[ idx ].next ) {

printf( "%d¥n" , array[ idx ].data ) ;

}

return 0 ;

}

この方法を取れば、途中にデータ入れたり、抜いたりする場合に、データの移動を伴わない。(O(N)の処理が発生しない)

しかし、配列をベースにしているため、配列の上限サイズを超えて格納することはできない。そこで、必要に応じてメモリを確保するテクニックを導入する。