前回説明のハッシュ法(オープンアドレス法)は、ハッシュ衝突が発生した場合、別のハッシュ値を求めそこに格納する。配列で実装した場合であれば、ハッシュ表以上の データ件数を保存することはできない。

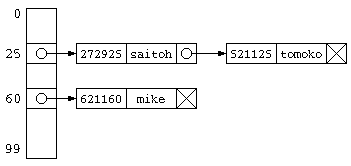

チェイン法

チェイン法は、同じハッシュ値のデータをグループ化して保存する方法。 同じハッシュ値のデータは、リスト構造とするのが一般的。

#define SIZE 100

int hash_func( int ph ) {

return ph % SIZE ;

}

struct PhoneNameList {

int phone ;

char name[ 20 ] ;

struct PhoneNameList* next ;

} ;

struct PhoneNameList* table[ SIZE ] ; // NULLで初期化

struct PhoneNameList* cons( int ph ,

char* nm ,

struct PhoneNameList* nx ) {

struct PhoneNameList* ans ;

ans = (struct PhoneNameList*)malloc(

sizeof( struct PhoneNameList ) ) ;

if ( ans != NULL ) {

ans->phone = ph ;

strcpy( ans->name , nm ) ;

ans->next = nx ;

}

return ans ;

}

void entry( int phone , char* name ) {

int idx = hash_func( phone ) ;

hash[ idx ] = cons( phone , name , hash[ idx ] ) ;

}

char* search( int phone ) {

int idx = hash_func( phone ) ;

struct PhoneNameList* p ;

for( p = hash[ idx ] ; p != NULL ; p = p->next ) {

if ( p->phone == phone )

return p->name ;

}

return NULL ;

}

文字列のハッシュ値

ここまでで説明した事例は、電話番号をキーとするものであり、余りを求めるだけといったような簡単な計算で、ハッシュ値が求められた。しかし、一般的には文字列といったような名前から、ハッシュ値が欲しいことが普通だろう。

ハッシュ値は、簡単な計算で、見た目デタラメな値が求まればいい。 (ただしく言えば、ハッシュ値の出現確率が極力一様であること)。一見規則性が解らない値として、文字であれば文字コードが考えられる。複数の文字で、これらの文字コードを加えるなどの計算をすれば、 偏りの少ない値を取り出すことができる。

int hash_func( char s[] ) {

int sum = 0 ;

for( int i = 0 ; s[i] != '¥0' ; i++ ) {

sum = sum + s[i] ;

}

return sum % SIZE ;

}

文字列順で異なる値となるように

前述のハッシュ関数は、”ABC”さんと”CBA”さんでは、同じハッシュ値が求まってしまう。文字列順で異なる値が求まるように改良してみる。

int hash_func( char s[] ) {

int sum = 0 ;

for( int i = 0 ; s[i] != '¥0' ; i++ ) {

sum = sum*2 + s[i] ;

// sum = (sum * 小さい素数 + s[i]) % 大きい素数 ;

}

return sum % SIZE ;

}