テスト問題の返却および解答の説明を行い、その後、データベースの設計において、重要な正規形についての説明の導入。

正規形

データベースにおいて、様々な不整合を防ぐために正しい設計が必要であることを 改めて説明し、それには正規形としての条件を満たしている必要があることを説明する。一般的に不整合が発生しないためには、以下の第1正規形、第2正規形、第3正規形を満たすように表を分ければよい。

第一正規形は、すべての要素が原子値である条件を満たせばいい。 要素の中が複数の項目であったり表形式のデータがあると、 表構造のリレーショナルデータベースにはできない。

- 中央省庁のデータ表記を統一:河野太郎行政・規制改革担当相のTweet

データベースと直接関係しないけど、データは原子値じゃないと困るというお話。 - 雑談 正しいデータとして扱えるドキュメントとは…

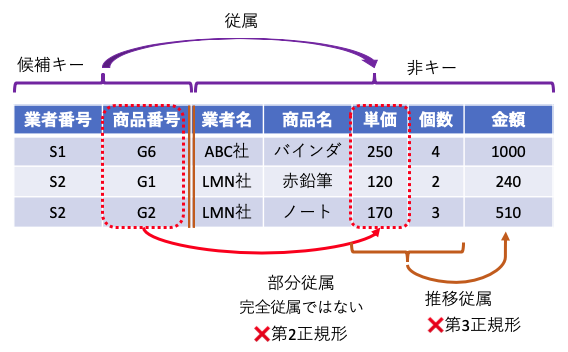

キーの説明:超キー(スーパーキー)とは、データベースで1つのデータを 選び出すために必要なデータ項目であり、複数の項目で1データを指定 できる場合もある。

候補キーとは、必要最小限の項目となっているものを指す。 1項目が抜けても選別できなくなるようであれば、候補キーとは言わない。 主キーとは、候補キーのなかで管理の都合上便利なもの。

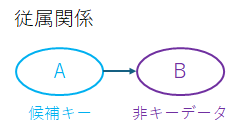

データ項目の値が決まると、他のデータ項目が自動的に決まるものは、 従属関係があるという。

|

|

| 第1正規化 | 第2正規化 |

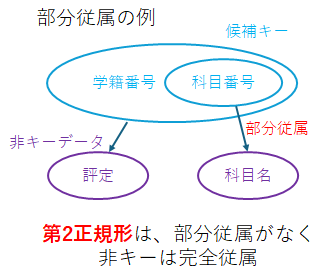

第二正規形は、部分従属がなく、すべての非キーデータ項目が、候補キーに 完全従属する場合をいう。

- 完全従属とは、候補キーを構成する全てのデータ項目に、非キーデータ項目が従属していること。

- 部分従属とは、候補キーを構成するデータ項目の一部のデータ項目に、非キー項目が従属していること。

この例において、単価は商品が決まれば自動的に求まる情報。 (単価が日々変化することはないという条件で…) これは、部分従属となる。他に部分従属となっている属性は何か?

この例において、単価は商品が決まれば自動的に求まる情報。 (単価が日々変化することはないという条件で…) これは、部分従属となる。他に部分従属となっている属性は何か?

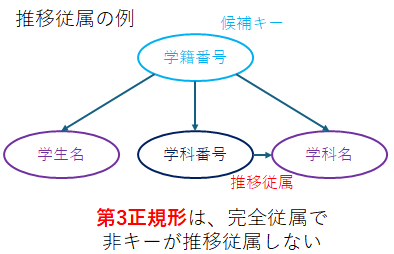

- 推移従属性とは、データ項目でA→B→Cと、次々と値が求められる関係を指す。

第三正規形とは、 候補キー以外の非キーデータ項目は、候補キーに完全従属し、 かつどの候補キーにも推移従属しない関係をいう。

|

| 第3正規化 |

上記の例では、単価と個数が決まれば、金額が求まる推移従属の関係が含まれている。

おまけ:BC正規形,第4,5正規形

この他にも、 さらに「非キーからキーに関数従属性がある場合にそれを取り除く」、 ボイスコッド正規形(BC正規化)。 「対称性のある多値従属性(キーを決めると複数データが該当)を分解」して得られる第4正規形や、 「元になるテーブルの結合従属性を維持して分解」することにより得られる第5正規形などがある。

トップダウン設計・ボトムアップ設計

データベースの設計にあたって、実際の設計手順の説明を行う。

トップダウン設計では、対象業務を記述し、その中から名詞となっている実体を抽出する。 さらに動詞や形容詞のように記載されている関連を抽出する。 抽出した実体・関連では、あいまいであったり冗長であったりするので、整理したうえで、 その実体・関連をER図に表す。

ボトムアップ設計では、対象業務で実際に使われている入力帳票や結果の出力などを 見ながら、第1正規形を満たすように表を作っていく作業からおこなう。

トップダウン設計やボトムアップ設計で、 ER図や第一正規形を満たすような表が出来上がったら、 その属性の中で従属性を確認しながら、第2正規形・第3正規形へと整理していく。

データベース後半課題

データベース後半の課題は「卒業研究の対象をデータベースとして設計」とする。

情報系の卒研テーマであれば、処理対象のデータの中にはデータベースで管理するのがふさわしい対象について設計せよ。実験系の卒研テーマであれば、実験結果の表をデータベースで管理するとした場合の設計を行うこと。どちらでもない卒研で、卒研のテーマの中にデータベース化すべき対象が無い場合は、身の回りの帳票(例えばコンビニのレシートなど)をデータベース化することを検討すること。

レポートで記載する内容は、以下の通りとする。

- 卒業研究におけるデータベース化する対象の説明

- データベースをトップダウン設計する際の

- 実体と関連を抽出するまでの説明

- 正規化を行う経過の説明

- 上記を踏まえたトップダウン設計でのER図

- データベースをボトムアップ設計する際の

- 対象とする帳票に相当するデータの一例と説明

- レベル分けや正規化を行う経過の説明

- 上記を踏まえたボトムアップ設計でのER図

- 考察

- トップダウン設計とボトムアップ設計に違いがあれば、設計の見直しの過程の説明

- 両設計方法から分かったこと