セキュリティワークショップin鯖江

セキュリティワークショップ

新しく作ったCTF問題(簡単)

壊れかけたHDDから取り出したファイルを復元

知り合いのパソコンが壊れかかっていたようで、chkdsk.exe が動き出し、File0000.chk, File0001.chk といったファイルが作られた。そのファイルの1つが zip 圧縮で送られてきた。そのファイルの中から CTF のフラグ FLAG{xxxxx} といった情報を見つけてください。

この川の名前がフラグ

この写真に写っている川の名前を答えてください。ただし、流域全体で呼ばれている名前ではなく、この地区で呼ばれている名前が答えです。

この問題、File0000.chk をメールで送ったりすると、最近のメーラやブラウザは頭がいいので、答えがすぐに見えたりするので、zip 圧縮の設定にしたり、担当者の方に川のファイルを Facebook メッセンジャーで送ったら、Exif 情報が消されたりと、色々とデータのやり取りで手間取りました。

NoSQLと Google firestore

データベースシステムとして、最近は NoSQL (Not Only SQL) が注目されている。この中で、広く使われている物として、Google FireStore などが有名である。教科書以外の最近のデータベースの動向ということで、最後に NoSQL の説明を行う。

リレーショナルデータベースシステムの問題

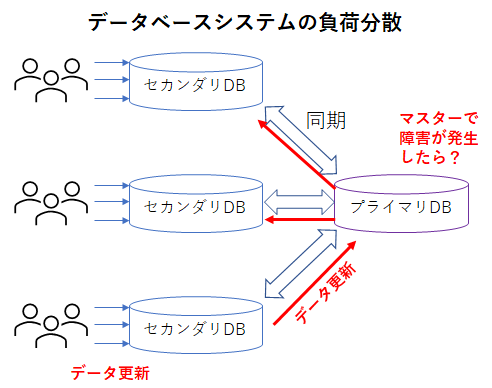

リレーショナルデータベースのシステムでは、大量の問い合わせに対応する場合、データのマスターとなるプライマリサーバに、そのデータの複製を持つ複数のセカンダリサーバを接続させる方式がとられる。しかしながら、この方式ではセカンダリサーバへのデータ更新を速やかにプライマリサーバに反映させる、さらにその結果が他のセカンダリサーバに反映させる必要があることから、大量のデータに大量の問い合わせがあるようなシステムでは、これらのデータ同期の性能が求められる。しかも、プライマリサーバが故障した場合の復旧なども考えると、こういったプライマリ・セカンダリ・サーバ構成での運用・管理は大変である。

NoSQLの利点

NoSQLのデータベースでは、すべてのデータを複数のサーバ(別のデバイス,ネットワーク)に冗長化したうえで分散して保存する。この際に、どのサーバがプライマリサーバといった概念はない。もし1つのサーバが故障したとしても、分散して保存されたデータから元のデータを自動的に修復できるような構造となっている。

データの分散保存であれば、ハードディスクの RAID システムなども関連知識となるであろう。

- RAID0 – ストライピング(データを別デバイスに分散保存し、並行読み出しで高速化)

- RAID1 – ミラーリング(データを複数デバイスに同じものを書き込んで、データ故障耐性を実現)

- RAID5 – データを複数デバイスに分散保存する際に、データ誤り訂正のデータも分散保存し、高速化と故障耐性を実現

- RAID6 – データ誤り補正のデータを複数もたせて、分散保存

リレーショナルデータベースで大量のユーザからアクセスされる場合、データが安全に取り扱うことができたり、システムに障害が発生した時の対応や、システムのスケーラビリティ(利用状況に応じて処理するプロセッサなどを増やしたり減らしたりする機能)が重要となる。NoSQLのシステムでは、中心となるプライマリサーバを作るのではなく、データを複数のシステムに分散して保存し、障害が発生しても、分散したデータから自動的にデータを修復できるような構成とする。

NoSQLのシステムでは、データ格納形式から、キーバリューストア型、カラムストア型、ドキュメントデータベース、グラフデータベースに分類される。最も代表的なものは、保存するデータ(Value)に対し検索するためのキー(Key)だけの基本的なデータ検索だけを提供する キーバリューストア(Key-Value store)である。こういった構成ではSQLとは違い、複数のテーブルをまたがった検索などができない(サブコレクションなどを使えば代用可能)。

Google の Firestore

NoSQLのデータベースを構築したのは、Google が先駆けであった。現在、このGoogle の NoSQL のシステムは、Firestore として利用されている。(データベースはFireBase)

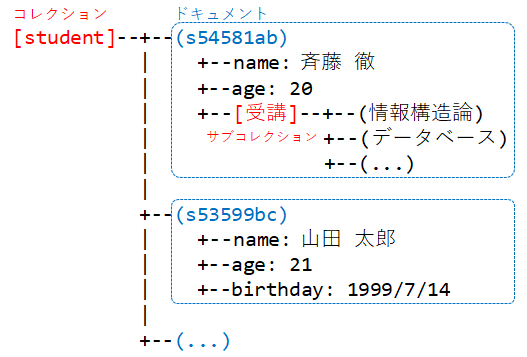

Firestore は、ドキュメントモデルデータベースの一種であり、すべてのデータはドキュメントとコレクションに保存される。ドキュメントは、データベースでのレコードに相当するが、属性名とそれに対応したデータの JSON オブジェクトである。コレクションは、キーにより対応するドキュメントを取り出せるデータ群である。ドキュメントの中に、サブコレクションを保存することもできる。

情報構造論とオブジェクト指向

データ構造を扱うプログラムの書き方を説明してきたが、その考え方をプログラムにするためには手間もかかる。こういった手間を少しでも減らすために、プログラム言語が支援してくれる。その代表格がオブジェクト指向プログラミング(Object Oriented Programming:略称OOP)であり、以下にその基本を説明する。

データ指向のプログラム記述

名前と年齢のデータを扱うプログラムをC言語で書く時、私なら以下のようなプログラムを作成する。

このプログラムの書き方では、saitohというデータにset_NameAge() , print_NameAge() を呼び出していて、データに対して処理を加えるという雰囲気がでている。(C言語なのでデータに処理を施す関数には、必ずどのデータに対する処理なのかを与えるポインタがある。) このようにプログラムを書くと、saitoh というデータに対して命令するイメージとなり、擬人化したデータに向かってset,printしろ…って命令しているように見える。

// 名前と年齢の構造体

struct NameAge {

char name[ 20 ] ;

int age ;

} ;

// NameAgeを初期化する関数

void set_NameAge( struct NameAge* p , char s[] , int a ) {

strcpy( p->name , s ) ;

p->age = a ;

}

// NameAgeを表示する関数

void print_NameAge( struct NameAge* p ) {

printf( "%s %d¥n" , p->name , p->age ) ;

}

void main() {

struct NameAge saitoh ;

set_NameAge( &saitoh, "t-saitoh" , 53 ) ;

print_NameAge( &saitoh ) ;

// NameAge の中身を知らなくても、

// set_NameAge(),print_NameAge() の中身を見なくても、

// saitoh を set して print する....という雰囲気は伝わるよね!!

}

このプログラムでは、例えば、データに誕生日も覚えたいという改良を加えるとしても、main の前のデータ構造と関数の部分は色々と書き換えることになるだろうけど、main の内部はあまり変わらないだろう。こういう書き方をすればプログラムを作成するときには、データ構造とそれを扱う関数を記述する人と、データ構造を使う人(main内部を書く人)と、分業ができるようになる。

隠蔽化

このような記述では、データ構造の中身を知らなくても、main で、setしてprintして…という処理の雰囲気は分かる。さらに、set_NameAge()とか、print_NameAge() の処理の中身を知らなくても、設定するとか表示するとか…は予想できる。

これは、NameAge というデータをブラックボックス化(隠蔽化)して捉えていると見れる。データ構造の中身を知らなくてもプログラムを理解できることは、データ構造の隠蔽化という。また、関数の中身を知らなくても理解できることは、手続きの隠蔽化という。

オブジェクト指向プログラミング

前述のように、プログラムを書く時には、データ構造とそのデータを扱う関数を一緒に開発する方が分かり易い。そこで、プログラム言語の文法自体を、データ構造とその関数(メソッドと呼ぶ)をまとめてクラスとして扱うプログラムスタイルが、オブジェクト指向プログラミングの基本である。

class NameAge {

private:

// データ構造の宣言

char name[ 20 ] ;

int age ;

public:

// メソッドの定義

void set( char s[] , int a ) { // 初期化関数

strcpy( name , s ) ; // どのデータに対する処理かは省略できるので、

age = a ; // データへのポインタ引数は不要。

}

void print() { // 表示関数

printf( "%s %d¥n" , name , age ) ;

}

} ;

void main() {

NameAge saitoh ;

saitoh.set( "t-saitoh" , 53 ) ; // set,printはpublicなので自由に使える。

saitoh.print() ;

// saitoh.age = 54 ; エラー:クラス外でprivateの要素は触れない。

}

このプログラムでは、saitoh というデータ(具体的なデータが割り当てられたものはオブジェクトと呼ぶ)に対して、set() , print() のメソッドを呼び出している。

# C++ではクラス毎に関数名を区別してくれるので、関数名もシンプルにset,printのようにかける。

オブジェクト指向では、データに対して private を指定すると、クラス以外でその要素やメソッドを扱うことができなくなる。一方 public が指定されたものは、クラス外で使っていい。これにより、クラスを設計する人と、クラスを使う人を明確に分けることができ、クラスを使う人が、クラス内部の変数を勝手に触ることを禁止できる。

プログラムを記述する時には、データ件数を数える時に、カウンタの初期化を忘れて動かないといった、初期化忘れも問題となる。オブジェクト指向のプログラム言語では、こういうミスを減らすために、データ初期化専用の関数(コンストラクタ)を定義することで、初期化忘れを防ぐことができる。

// コンストラクタを使う例

class NameAge {

// 略

public:

NameAge( char s[] , int a ) { // データ初期化専用の関数

strcpy( name , s ) ; // コンストラクタと呼ぶ

age = a ;

}

// 略

} ;

void main() {

NameAge saitoh( "t-saitoh" , 53 ) ; // オブジェクトの宣言と初期化をまとめて記述できる。

saitoh.print() ;

}

プログラムにオブジェクト指向を取り入れると、クラスを利用する人とクラスを記述する人で分業ができ、クラスを記述する人は、クラスを利用するプログラマーに迷惑をかけずにプログラムを修正できる。

この結果、クラスを記述する人はプログラムを常により良い状態に書き換えることができるようになる。このように、よりよく改善を常に行うことはリファクタリングと呼ばれ、オブジェクト指向を取り入れる大きな原動力となる。。

最近のC++なら

最近のオブジェクト指向プログラミングは、テンプレート機能と組み合わせると、単純リスト処理が以下のように書けてしまう。struct 宣言やmalloc()なんて出てこない。(^_^;

#include <iostream>

#include <forward_list>

#include <algorithm>

int main() {

// std::forward_list<>線形リスト

std::forward_list<int> lst{ 1 , 2 , 3 } ; // 1,2,3の要素のリストで初期化

// リスト先頭に 0 を挿入

lst.push_front( 0 ) ;

// 以下のような処理を最新のC++なら...

// * もともとのC言語なら以下のように書くだろう。

// for( struct List*p = top ; p != NULL ; p = p->next )

// printf( "%d¥n" , p->data ) ;

// * 通常の反復子iteratorを使って書いてみる。

// auto は、lst の型推論。

// ちょっと前のC++なら型推論がないので、

// std::forward_list<int>::iterator itr = lst.begin() と書く。

// * C++では演算子の処理をクラス毎に書き換えることができる。

// itr++ といっても、カウントアップ処理をする訳ではない。

for( auto itr = lst.begin() ;

itr != lst.end() ;

itr++ ) {

std::cout << *itr << std::endl ;

}

// 同じ処理を algorithm を使って書く。

std::for_each( lst.begin() ,

lst.end() ,

[]( int x ) { // 配列参照のコールバック関数

std::cout << x << std::endl ;

} );

// 特に書かなくてもデストラクタがlstを捨ててくれる。

return 0 ;

}

テンプレート機能

テンプレート機能は、実際のデータを覚える部分の型を後で指定できるようにしたデータ構造を定義する機能。

template <class > struct List { T data ; struct List* next ; } ; int main() { List<int> li ; // 整数を要素とするList型の宣言 List<double> ld ; // 実数を要素とするList型の宣言 }

関数ポインタ

関数ポインタとコールバック関数

JavaScript のプログラムで、以下のようなコーディングがよく使われる。このプログラムでは、3と4を加えた結果が出てくるが、関数の引数の中に関数宣言で使われるfunctionキーワードが出てきているが、この意味を正しく理解しているだろうか?

このような (function()…)は、無名関数と呼ばれている。このような機能は、C言語では関数ポインタと呼ばれたり、新しいプログラム言語では一般的にラムダ式などと呼ばれる。

// JavaScriptの無名関数の例 3+4=7 を表示

console.log( (function( x , y ) {

return x + y ;

})( 3 , 4 ) ) ; // 無名関数

console.log( ((x,y) => {

return x + y ;

})( 3 , 4 ) ) ; // アロー関数

C言語の関数ポインタの仕組みを理解するために、以下のプログラムを示す。

int add( int x , int y ) {

return x + y ;

}

int mul( int x , int y ) {

return x * y ;

}

void main() {

int (*f)( int , int ) ; // fは2つのintを引数とする関数へのポインタ

f = add ; // f = add( ... ) ; ではないことに注意

printf( "%d¥n" , (*f)( 3 , 4 ) ) ; // 3+4=7

// f( 3 , 4 ) と書いてもいい

f = mul ;

printf( "%d¥n" , (*f)( 3 , 4 ) ) ; // 3*4=12

}

このプログラムでは、関数ポインタの変数 f を定義している。「 int (*f)( int , int ) ; 」 は、int型の引数を2つ持つ、返り値がint型の関数へのポインタであり、「 f = add ; 」では、f に加算する関数を覚えている。add に実引数を渡す()がないことに注目。

そして、「 (*f)( 3 , 4 ) ; 」により、実引数を3,4にて f の指し示す add を呼び出し、7 が答えとして求まる。

こういう、関数に、「自分で作った関数ポインタ」を渡し、その相手側の関数の中で自分で作った関数を呼び出してもらうテクニックは、コールバックとも呼ばれる。コールバック関数を使うC言語の関数で分かり易い物は、クイックソートを行う qsort() 関数だろう。qsort 関数は、引数にデータを比較するための関数を渡すことで、様々な型のデータの並び替えができる。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

// 整数を比較するコールバック関数

int cmp_int( int* a , int* b ) {

return *a - *b ;

}

// 実数を比較するコールバック関数

int cmp_double( double* a , double* b ) {

double ans = *a - *b ;

if ( ans == 0.0 )

return 0 ;

else if ( ans > 0.0 )

return 1 ;

else

return -1 ;

}

// ソート対象の配列

int array_int[ 5 ] = { 123 , 23 , 45 , 11 , 53 } ;

double array_double[ 4 ] = { 1.23 , 12.3 , 32.1 , 3.21 } ;

void main() {

// 整数配列をソート

qsort( array_int , 5 , sizeof( int ) ,

(int(*)(const void*,const void*))cmp_int ) ;

for( int i = 0 ; i < 5 ; i++ )

printf( "%d\n" , array_int[ i ] ) ;

// 実数配列をソート

qsort( array_double , 4 , sizeof( double ) ,

(int(*)(const void*,const void*))cmp_double ) ;

for( int i = 0 ; i < 5 ; i++ )

printf( "%f\n" , array_double[ i ] ) ;

}

無名関数

コールバック関数を使っていると、データを比較するだけの関数とか簡単な短い処理が使われることが多い。こういった処理を実際に使われる処理と離れた別の場所に記述すると、プログラムが読みづらくなる。この場合には、その場で関数の名前を持たない関数(無名関数)を使用する。(最近のC++の文法なのでテストには出さない)

void main() {

int (*f)( int , int ) ; // fは2つのintを引数とする関数へのポインタ

f = []( int x , int y ) { return x + y } ; // add を無名関数化

printf( "%d¥n" , (*f)( 3 , 4 ) ) ; // 3+4=7

// mul を無名関数にしてすぐに呼び出す3*4=12

printf( "%d¥n" , []( int x , int y ) { return x * y ; }( 3 , 4 ) ) ;

// メモ:C++11では、ラムダ式=関数オブジェクト

// C++14以降は、変数キャプチャなどの機能が追加されている。

}

演習(ハッシュ法)

ハッシュ法のプログラム(オープンアドレス法もしくはチェイン法)を用いて、

(1)名前と電話番号,(2)名前と住所,(3)名前と誕生日について、名前をキーとして検索するプログラムを作成せよ。

原則として「出席番号 % 3 + 1」の番号のテーマに取り組むこと。

レポートを作成する際には、ハッシュ関数を変更してどういった変化があるか確認せよ。

ハッシュサイズは、10〜20件程度で良い。

B木とB+木とハッシュ法

1/17(月)に講義の予定だったけど、休校になってしまった(x_x;

データベースでは、キーなどの値を高速に探し出すために、単純なデータが並んだだけのテーブルとは別に、検索専用のデータ構造を別に持たせることが多い。これらの検索用のデータは、インデックスファイルと呼ばれる。また、データベースのテーブルのデータも、高速に検索する機能とすべてのデータを順次取り扱うための機能が求められる。これらの機能を実現するための仕組みを以下に説明する。

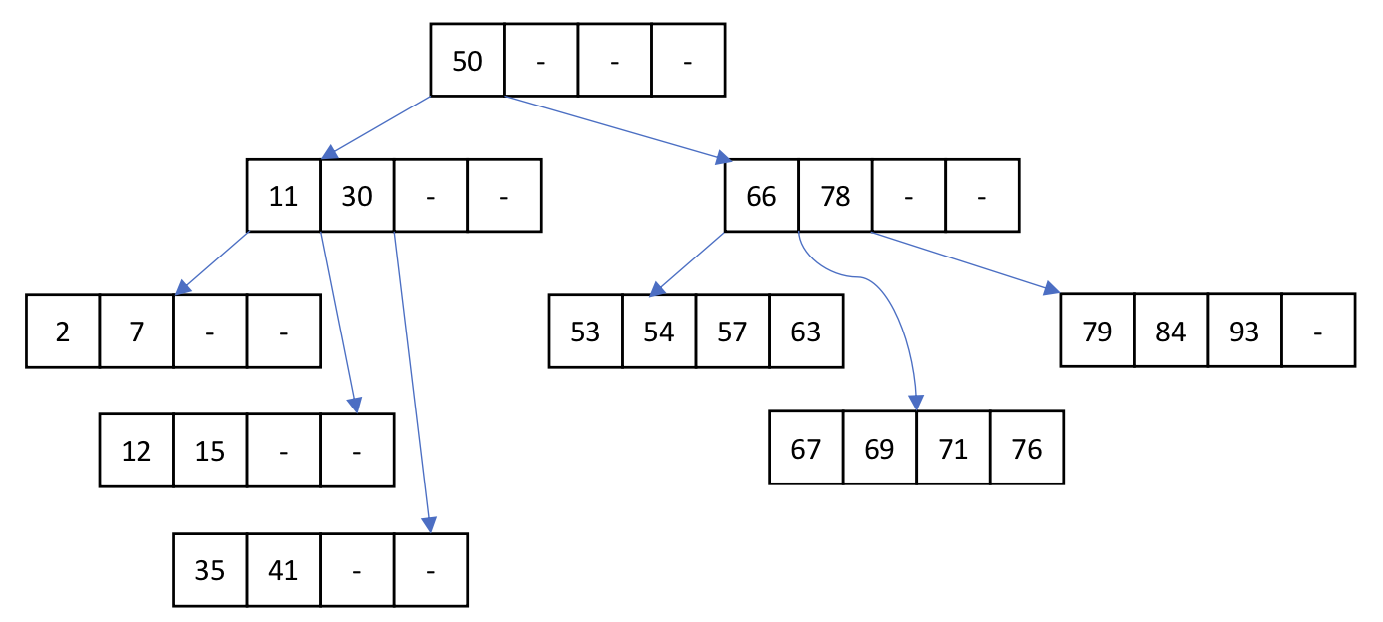

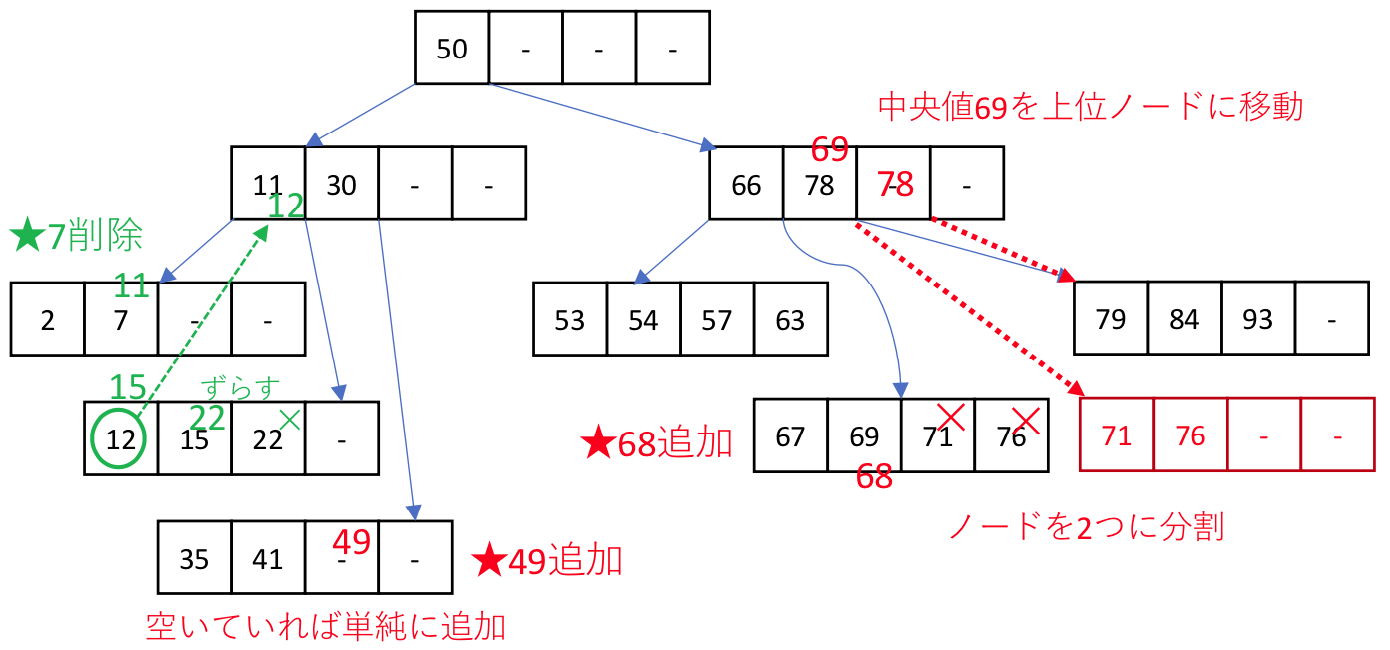

B木

データベースのデータを扱う場合には、B木を用いることが多い。(4年の情報構造論で説明済み)

複数のデータを格納するノードは、位数Nであれば、2✕N個のデータと、その間のデータを持つノードへの2N+1個のポインタで構成される。

ノードにデータを加える場合(あるいは削除する場合)は、頻繁にノードのポインタの付け替えが発生しないように、データがN個を下回った時や、2N個を超える場合に以下のような処理を行う。ノード内のデータ数が2Nを超える場合は、均等に木構造が成長するように、中央値を上のノードに移動し、ノードを2分割する。

データを削除することでN個を下回る場合は、隣接するノードからデータを移動する。(上図の緑部分のように上位ノードの値を交えながら移動する)

データを削除することでN個を下回る場合は、隣接するノードからデータを移動する。(上図の緑部分のように上位ノードの値を交えながら移動する)

このような処理を行うことで、極力不均一に成長した木構造が発生しないようにB木は管理されている。

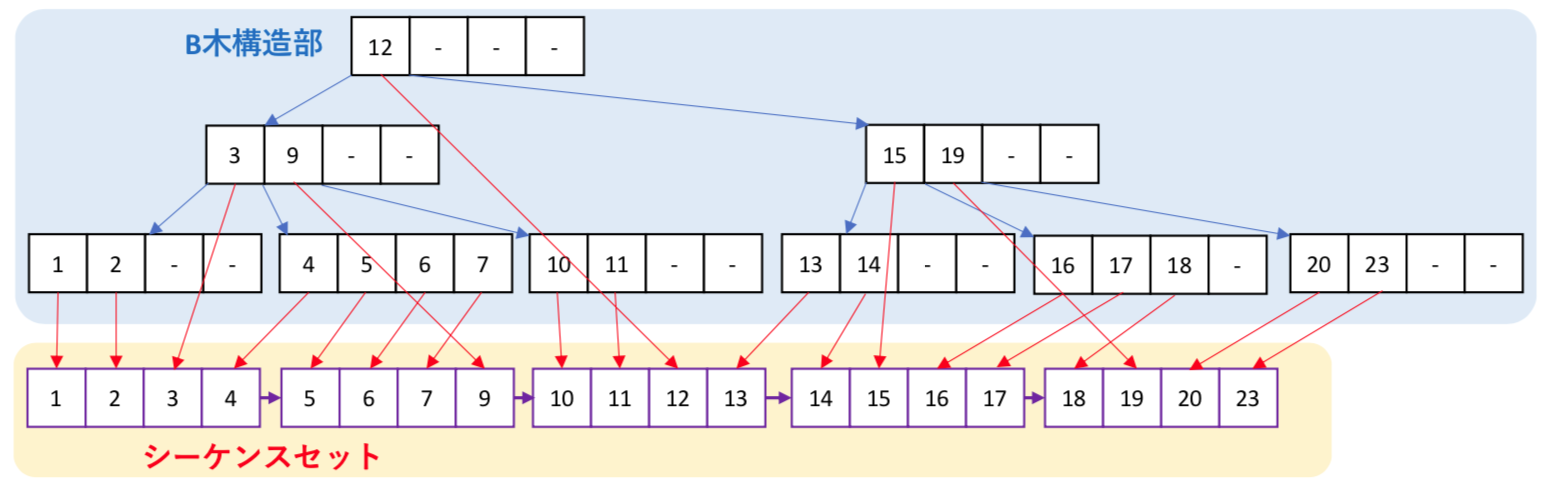

B+木とシーケンスセット

再帰的な木構造のB木では、特定のデータを探す場合には、O(log N)で検索が可能である。

しかしながら、直積のようなすべてのデータを対象とする処理を行う場合、単純なB木では再帰呼出しをしながらの処理を必要とすることから、複雑な処理が発生する。そこで、データ列を横方向にアクセスするための単純リストであるシーケンスセットをB木と並行して管理するデータ構造がB+木である。

データを検索する場合は、B木構造部を用い、全データ処理は、シーケンスセットを用いる。

ハッシュ法

ハッシュ表は、データの一部をとりだしてハッシュ値を求め、そのハッシュ値を番地とする場所にデータを保存する方法である。しかし、データの一部を取り出すため、異なるデータに対して同じハッシュ値となる場合がある。これをハッシュ衝突とよぶ。この際のデータの保存の方法から、2つの方式がある。

- オープンアドレス法

ハッシュ表がすでに埋まっていたら、別の保存場所を探す方式。 - チェイン法

同じハッシュ値となるデータをリスト構造で保存する方法。

トランザクション処理

トランザクション処理

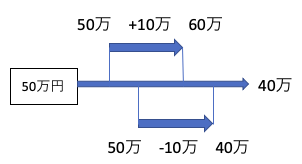

トランザクション処理とは、相互に依存関係にある複数の処理を矛盾なく処理することであり、データベースでは、ACID特性(原子性,一貫性,隔離性,耐久性)がもとめられる。この時、直列化可能(様々な順序で処理できるかもしれないけど、矛盾しない結果となる処理順序が存在すること)であることが求められる。

例えば、以下のように、50万円のデータがあった時、入金処理と出金処理がほぼ同じタイミングで開始された場合、入金処理が終わらないうちに、出金処理が開始されると、以下の例では入金処理が無視されてしまう。

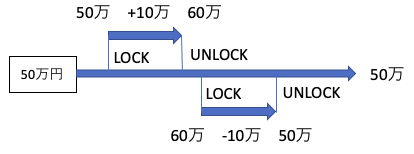

上記のような問題が発生しないようにするには、以下のように、入金処理の時点で他の更新処理を排除するLOCK処理を行い、入金データの書き込みを終えた時点でUNLOCK処理を行う、排他処理が重要となる。(ロックされている間は、アクセスを禁止する。)

- C言語でのファイルロック(共有ロック,排他ロックの機能あり)

同時実行制御

複数のトランザクションによるデータアクセスで、トランザクション処理を直列化可能にすることを、同時実行制御と呼ぶ。この方式には、2つの方法がある。

- ロッキング方式(悲観的制御)

先行するトランザクションは、データにロックをかけ、他のトランザクションを一時的に排除する方式。後発の処理はアンロックされるまで待たされることことから、これが処理効率の低下となる。- ロッキング方式では、ロックをかける大きさ(粒度)が大きいと、待ち処理が発生する可能性が高い。一方で、粒度を小さくしようとすると、ロックの判定が難しくなり効率が低下する可能性も出てくる。

- ロックの種類

ロックには、読み出し中心のデータと書き込みで更新のかかるデータでは、ロックのかけ方が異なる。例えば、読み出し中のデータは値が変化しないことから、同じタイミングで読み出し処理が発生しても、待たせる必要は無い。

この時、データを読み出す際にかける共有ロック(Read Lock)と、書き込みの際にかけるロック占有ロック(Write Lock)がある。

この時、データを読み出す際にかける共有ロック(Read Lock)と、書き込みの際にかけるロック占有ロック(Write Lock)がある。 - 2相ロッキングプロトコル

トランザクションのロックの操作は、ロックをかける操作が続く成長相と、ロックを解除する操作が続く縮退相に分けて行うことが多い。これを2相ロッキングプロトコルと言う。

- 時刻印処理(楽観的制御)

データの競合の発生頻度が低い場合には、ロッキング方式は待ち処理時間が無駄となるため、同時アクセスを許す方式。ただし、あとで処理の発生した時間(タイムスタンプ)を確認し不都合が判明した場合は、処理の記録をもとにロールバックしてやり直す方式。

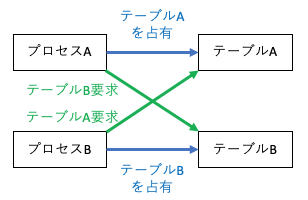

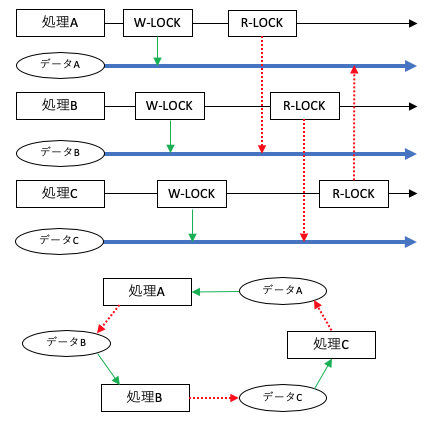

デッドロック

複数のトランザクションの実行時には、相互の関係から、処理がうまく進まない場合も発生する。(お互いが相手の処理をロックする状態で、ロック解除が発生しない。)

このような状態をデッドロックと呼び、この状態が発生すると処理が停止してしまうこともある。このような状態は、避けられない場合もあるが、どの処理が何を使うのか、どのデータはどの処理の終了を待っているのかといった資源の状態をグラフ理論で表現したもの資源グラフをで表現し、グラフが巡回するようであれば、デッドロックが発生する可能性がある。

動的メモリ管理 malloc() と free()

C言語では、動的メモリ領域をどのように管理していくのか解説する。

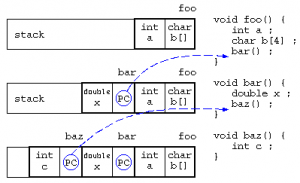

局所変数とスタック

局所変数は、関数に入った時に作られるメモリ領域であり、関数の処理を抜けると自動的に開放されるデータ領域である。

関数の中で関数が呼び出されると、スタックには戻り番地情報を保存し、関数に移動する。最初の処理で局所変数領域が確保され、関数を終えると局所変数は開放される。

この局所変数の確保と開放は、最後に確保された領域を最初に開放される(Last In First Out)ことから、スタック上に保存される。

baz()の中で、「*((&c)+8) = 123 ;」を実行したら、bar()のxを書き換えられるかも…

動的メモリ領域とフリーリスト

動的なメモリ領域(ヒープ領域)は、malloc()関数で処理用のメモリを借り、free()関数で使わなくなったメモリを返却する。

この返却されたメモリ領域は、改めて malloc() が呼び出されたときに再利用を行う。この再利用するメモリ領域は、簡単に扱えるようにリスト構造にして保存する。この free された再利用候補のリスト構造は、free_list と呼ばれる。

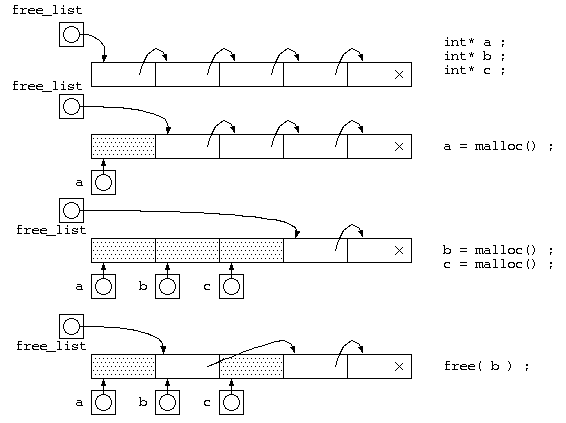

mallocが一定サイズの場合

仕組みを理解する第1歩として、free_list の考え方を説明するために、malloc() でのメモリサイズが一定として説明を行う。free_list には、貸し出すためのメモリ空間をリスト構造で繋がった状態にしておく。

malloc() が呼び出される度に、free_list の先頭から貸し出すメモリを取り出し(a=malloc(),b=malloc(),c=malloc()まで)、free() が呼び出されると、返却されたメモリは、free_list の先頭につないでおく。

任意サイズのメモリ確保の場合

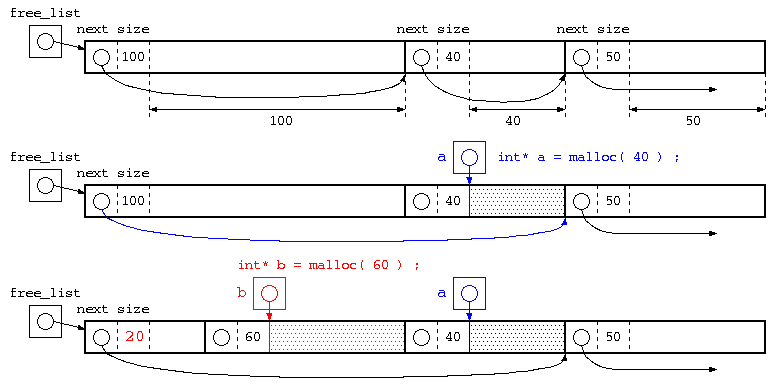

最初のステップでの説明は、mallocのメモリサイズを一定としていたが、本来は確保するメモリサイズが指定する。この場合は、以下の様に管理されている。mallocで貸し出されるメモリ空間には、ヒープメモリの利用者が使うブロックの前に、次のメモリブロックへのポインタとブロックサイズを記憶する領域をつけておく。こういったメモリブロックを free_list の考え方と同じようにリスト構造となるようにつないで保存されている。

この図の一番下の赤部分は、次のメモリブロックへのポインタとブロックサイズの大きさが20byteの場合の例。

malloc() で、指定されたサイズのものが、free_list の中にあれば、それを使う。malloc(40)

丁度いいサイズが無い場合は、それより大きいメモリブロックの後半を切り分けて、貸し出す。malloc(60)

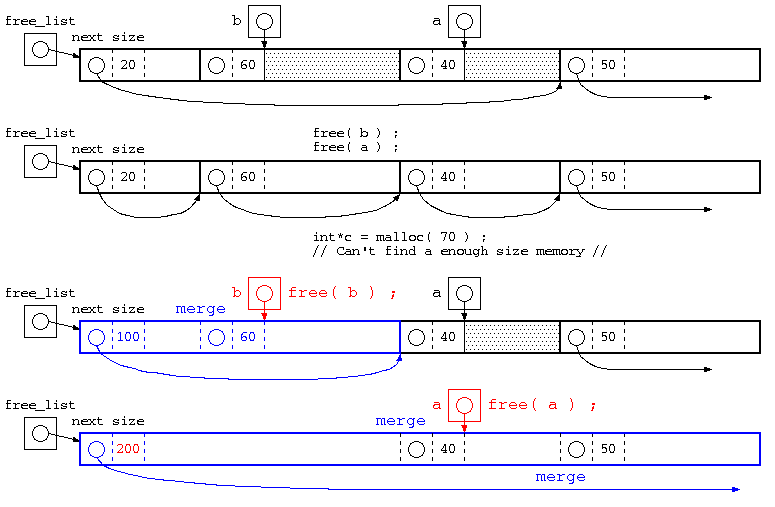

free()の処理とメモリブロックの併合

この例の最後の処理では、20byte,60byte,40byte,50byteが併合された例。併合後のブロックサイズは、すこしいい加減に書いてある。

使用されていたメモリブロックが free() で返却された場合は、free_list につないでいく。ただし、単純にリストに繋ぐだけであれば、malloc(),free() を繰り返すと、小さなメモリブロックばかりになってしまい、大きいメモリのmalloc()ができなくなる。

そこで、free() で返却される際には、隣り合うメモリブロックと併合できるかを確認し、大きなメモリブロックになるような処理を行う。

また、隣り合うメモリブロックが併合できるかの判定が簡単になるように、free_listにつなぐ際は、次のメモリブロックへのポインタは、昇順となるように並べる。

一般的には、上記のようにmalloc(),free()を行うが(K&Rのmallocアルゴリズム)、mallocのサイズが小さい場合には小さいメモリブロック毎にnextブロックポインタやブロックサイズを記憶する場合、メモリのムダが多い。

そこで、最初に説明した一定サイズのmalloc()の手法で、8byte専用のfreelist,16byte専用のfreelist,32byte専用のfreelistのように2Nbyteのfreelistで管理する。10byteといった中途半端なサイズの時は、それより大きい16byteのfreelistを使う。(dlmallocのアルゴリズム)

ヒープメモリの断片化

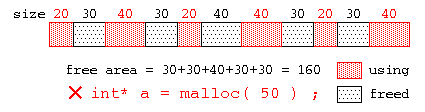

ヒープメモリの malloc() , free() を繰り返すと、最悪、以下の図の様に、使用中領域(赤)とfreeされた未使用領域(黒)が交互に並ぶ状態が発生するかもしれない。この場合、全体の未使用領域の合計では十分なサイズでも、小さなメモリブロックばかりとなって、大きなメモリブロックを要求されても十分な大きさのメモリが見つからない状態が発生する場合がある。

この状態をヒープメモリの断片化といい、使用しづらい小さなメモリブロックはヒープホールと呼ばれる。

(補足) 断片化

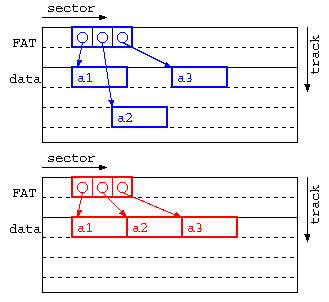

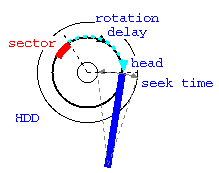

断片化というと、OSではハードディスクの断片化(フラグメンテーション)を思い浮かべるかもしれない。ハードディスクの断片化とは、ファイル領域の割り当てとファイルの削除を繰り返すことで、ファイルのセクタが不連続となり、アクセス効率が悪くなる現象。OSによっては、ファイル実体の位置を動かすことで断片化を改善できる。以下の図のようにフラグメンテーションを防ぐための実体の移動を行う最適化はデフラグと呼ばれる。

上記の図では、上の青の図が断片化が発生している事例で、a1→a2,a2→a3の時にヘッド移動(シーク時間)が発生する。下の赤の図のように、デフラグ処理を施すことでシーク時間が減らせる。

Windows が 95,98,Me といった時代ではOSが不安定で、フラグメントが多く発生する場合Windowsがフリーズすることが多く、OSが不安定になったらデフラグを実行する…というテクニックが定番だった。最新のWindowsでは、デフラグが自動的に実行されるのでユーザが意識的に実行する機会はほぼなくなった。

ガベージコレクタ

ガベージコレクタ

では、循環リストの発生するようなデータで、共有が発生するような場合には、どのようにデータを管理すれば良いだろうか?

最も簡単な方法は、処理が終わっても、使い終わったメモリを返却しない、方法である。ただし、このままでは、メモリを使い切ってしまう。

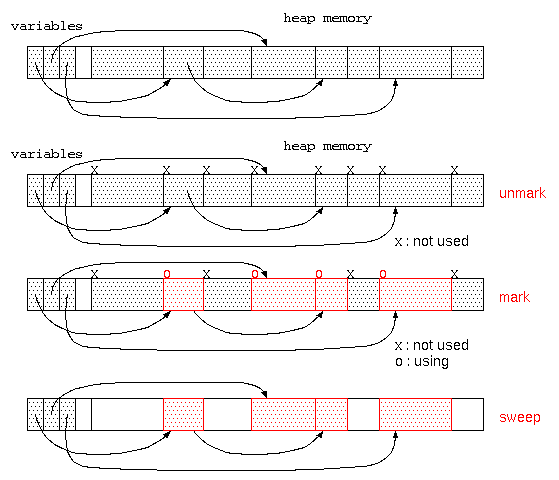

そこで、廃棄処理をしないまま、ゴミだらけになってしまったメモリ空間を再利用するのが、ガベージコレクタ(一般的にはGCと略される)である。

ガベージコレクタは、貸し出すメモリ空間が無くなった時に起動され、

- すべてのメモリ空間に、「不要」の目印をつける。(unmark処理)

- 変数に代入されているデータが参照している先のデータは「使用中」の目印をつける。(mark処理-目印をつける)

- その後、「不要」の目印がついている領域は、だれも使っていないので回収する。(sweep処理-掃き掃除する)

この方式は、マークアンドスイープ法と呼ばれる。ただし、このようなガベージコレクタはメモリ空間が広い場合は、処理時間かかり、さらにこの処理中は、他の処理ができず処理が中断されるので、コンピュータの操作性という点では問題となる。

最近のプログラミング言語では、参照カウンタとガベージコレクタを取り混ぜた方式でメモリ管理をする機能が組み込まれている。このようなシステムでは、局所変数のような関数に入った時点で生成され関数終了ですぐに不要となる領域は、参照カウンタで管理し、大域変数のような長期間保管するデータはガベージコレクタで管理される。

大量のメモリ空間で、メモリが枯渇したタイミングでガベージコレクタを実行すると、長い待ち時間となることから、ユーザインタフェースの待ち時間に、ガベージコレクタを少しづつ動かすなどの方式もとることもある。

ガベージコレクタが利用できる場合、メモリ管理を気にする必要はなくなってくる。しかし、初心者が何も気にせずプログラムを書くと、使われないままのメモリがガベージコレクタの起動まで放置され、場合によってはメモリ不足による処理速度低下の原因となる場合もある。手慣れたプログラマーであれば、素早くメモリを返却するために、使われなくなった変数に意図的に null を代入するなどのテクニックを使う。

プログラム言語とメモリ管理機能

一般的に、C言語というとポインタの概念を理解できないと使えなかったり、メモリ管理をきちんとできなければ危険な言語という点で初心者向きではないと言われている。

C言語は、元々 BCPL や B言語を改良してできたプログラム言語であった。これに、オブジェクト指向の機能を加えた C++ が作られた。C++ という言語の名前は、B言語→C言語と発展したので、D言語(現在はまさにD言語は存在するけど)と名付けようという意見もあったが、C++ を開発したビャーネ・ストロヴストルップは、ガベージコレクタのようなメモリ管理機能が無いことから、D言語を名乗るには不十分ということで、C言語を発展させたものという意味でC++と名付けている。

こういった中で、C++をベースとしたガベージコレクタなどを実装した言語としては、Java が挙げられる。オブジェクト指向をベースとしたマルチスレッドやガベージコレクタに加え、仮想マシンによる実行で様々なOS(やブラウザ)で動かすことができる。

最近注目されている言語の1つとして、C言語の苦手であった「メモリ安全性」や実行効率を考えて開発されたものに Rust が挙げられる。メモリ管理や効率などの性能から、最近では Linux の開発言語に Rust を部分的に導入するなどの計画も出ている。