電話線接続

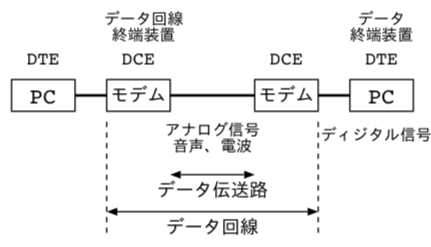

同じ敷地内のネットワーク接続のLANどうしを、ネットワークで相互接続するWAN(Wide Area Network)では、昔は電話線を用いていた。電話は、本来音声を伝えるためのものであるため、0/1のデジタル信号を、音の信号に変換(変調)し、受信側は音をデジタル信号に(復調)する。これらを行う機器は、変復調装置(モデム)と呼ばれる。

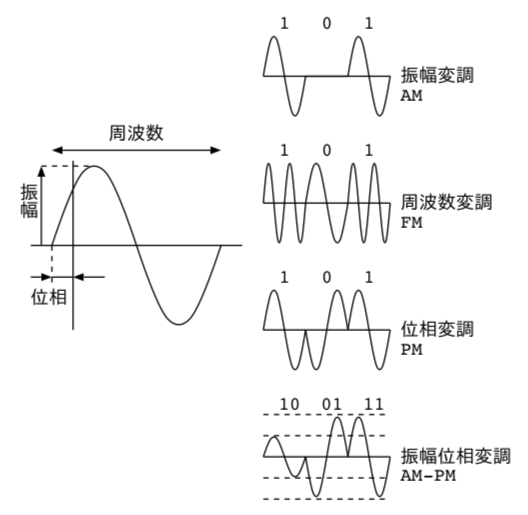

変調の際には、0/1信号を、音の強弱(振幅変調/AM),音程の高低(周波数変調/FM),位相の前後(位相変調/PM)の組み合わせによって、送受信を行う。参考:ダイヤルアップ接続音(YouTube)

当初は、300bps程度であったが、最終的には64Kbps 程度の通信速度が得られた。(電話線は元々10kHzの音を送るために開発されていたため、64Kbpsが限界だった)

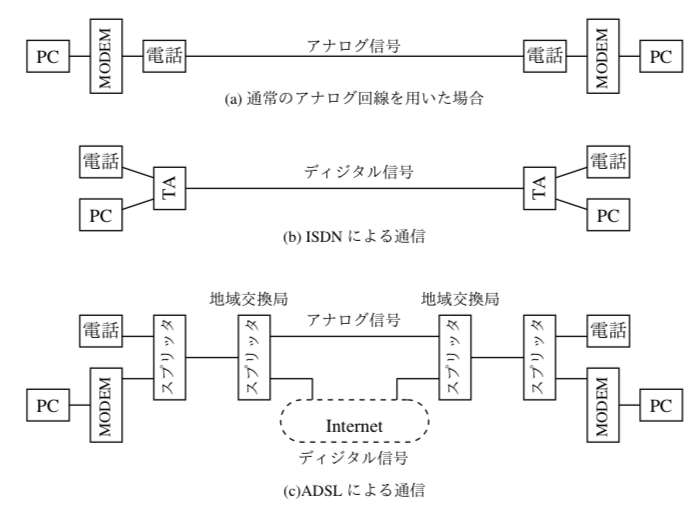

これらの通信速度の改善のため、電話線にデジタル信号で送る ISDN , 電話線の音の信号の高帯域を使った通信 ADSLなどが用いられた。(ADSLでは高周波帯を使うので、自宅から交換機までの距離が長い時は通信速度が速くできなかったりした)

最近では、光ファイバによる FTTH(Fiber To The Home) が広く普及し、1Gbps を越える通信が可能となっている。このほかには、ケーブルテレビ事業者による回線を利用した HFC(Hybrid Fiber-Coaxial) も普及している。HFCでは幹線部分を光ケーブルで接続し、地域の拠点から家庭までは同軸ケーブルで配線することで、テレビ放送とインターネット接続を実現している。

光ファイバ

光ファイバでは、内側(コア)に屈折率の高い透過材料と、外側に屈折率の低い透過材料でケーブルを使い、屈折率の違う断面で全反射することを利用して光を遠くまで運ぶ。中身がガラス繊維なので、中の繊維が折れない工夫や、コネクタで光が減衰しないような工夫が重要。

光ファイバで自宅までネットワーク回線が引かれている場合、光ファイバと自宅内インターネットの間には、ONU(Optical Network Unit/光回線終端装置)が設置されている。一般的にモデムが音の信号を電気的なデジタル信号に変換するのに対し、ONU は光信号をデジタル信号に変換する。音声電話を使う場合には、音声信号をデジタル化して、これをインターネットで通信する VoIP(Voice over IP network) 技術が使われる。

通信速度の理解と、古い時代の通信速度を体験してもらうため、試しに「2000ドット✕1500ドットのRGB画像(1ドット3byte)のデータ(無圧縮)を、9600bps で通信したら、どの程度の時間を要するか、いくらかかるのか?」を計算してみよう。ちなみに2000年頃は、携帯電話では、1Kbyteあたり10円の通信料がかかった。

→答え:

データ量 2000✕1500✕3✕8 [bit] = 72 M[bit]

通信速度 9600[bps] であれば、72 M / 9600 = 7500[sec] = 約2時間(1/5に圧縮されても24分)

通信費 72M[bit]/8/1000 = 9000[Kbyte]、

通信料金 9000[Kbyte]=9000[パケット]、1パケット(1KB)10円だから90,000円 😥

# 画像が320✕240✕RGB(16bit)で圧縮で1/5であれば、それでも100円超え

J-PHONE(J-SH04,200年発売)で始めてカメラ付き携帯が登場。(解像度の低い自撮り写真をスマホで1枚送れば100円かかった時代)

ネットワークトポロジ

ネットワークに機器を接続する形態をネットワークトポロジと言う。

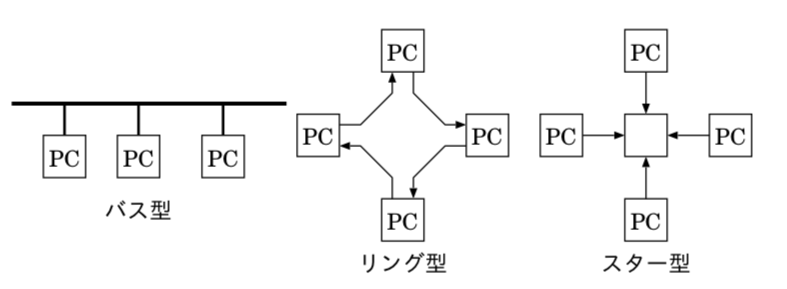

1本の線を共有するバス型、機器どうしがリング型に接続するリング型、中央の機器を通して接続されるスター型が基本となる。

基本的に、Ethernet は 1本の線を機器で共有するバス型。ただし、10BASE-T,100BASE-TX などの HUB で繋がることから、HUB を中心に広がるスター型とも言える。それぞれれのネットワークは相互につながることから、木の枝状に見えるものはツリー型と呼ばれる。また、上流ネットワークでは、機器が故障した場合に一切の通信ができなくなるのは問題があるため、複数のネットワークで相互に接続される。この場合、網が絡むような構造になることから、ネットワーク型と呼ばれる。

CSMA/CD方式

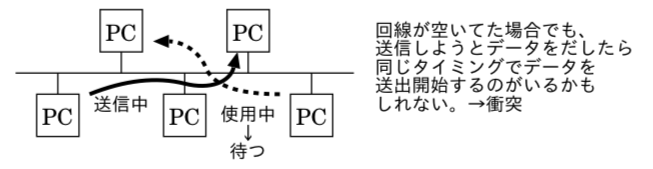

10BASE/5,2のような Ethernet では、1本の線を共有するバス型であり、複数の機器が同時に信号を出力すると、電圧の高低がおかしい状態となる(衝突,コリジョン)ため、同時に信号を出さない工夫が必要となる。ただし、他の人が信号線を使っていないことを確認してから、信号を出せばいいけど、確認から信号を出すまでの遅延により、衝突を避けるのは難しい。

また、1本の線を共有する機器の数が増えてくると、衝突の発生の可能性が高まってくる。

これらの問題を解決するためのルールが CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)方式である。

- 機器は、信号を出す場合、信号線が空いている状態を待ち、出力を行う。

- もし、複数の機器が同時に信号を出した場合、電圧異常を検知したら衝突なので再送を試みる。

- 再送を行う場合には、乱数時間待つ。(機器が多い場合は、これでも衝突が起こるかもしれない)

- 乱数時間待っても信号線が空かない場合は、乱数時間の単位時間を倍にする。

どちらにしろ、バス共有する機器の台数が増えてくると、衝突の可能性は高まり、100台を越えるような状態は通信効率も悪くなる。

ただし、最近はスイッチングHUBで通信制御を行うことが一般的になり、CSMA/CD方式ではなくフロー制御が行われる。フロー制御では、通信相手に一時的にデータを送らないように要求を出すことでパケット送受信を制御する方式。HUBのフロー制御では、基本的に衝突は起らないが、複数のネットワークケーブルから同時にHUBにデータが送られてくると、処理ができない場合がある。この際には CSMA/CD 方式での JAM 信号を使うことで衝突が発生しているように扱う。

スイッチングHUB

*BASE-T のような、HUB による接続では、複数の機器が異なる機器どうしで通信をする場合、その通信路を時分割多重するのではなく、通信相手に応じて内部回路を直接つながるように接続するスイッチングHUB(以下SW-HUB)が普及している。

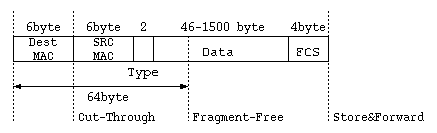

ストア&フォワード方式では、フレーム(パケット)を全部読み込んで、宛先情報を確認してからパケットを送り出す方式。しかし、パケットを全部読み込んだ後の転送による遅延が問題となる。カットスルー方式は、フレーム先頭にあるMACアドレス(6byte)を読み込んで宛先が分かったらすぐにフレームを流す方式で遅延が少ない。しかしフレームにエラーが発生していてもそのままフレームを流してしまう欠点がある。この両者の利点を合わせた方式であるフラグメントフリー方式では、衝突を検出するために必要なフレームの先頭64byteを読み込んだ時点でフレームを流す方式。

バス型通信では、1本の線を共有するため、同じネットワーク内の別機器間の通信は、傍受することができる(タッピング)。しかし、SW-HUB の場合、機器同士が直接つながるので、傍受するのが困難であり、セキュリティ的にも望ましい。

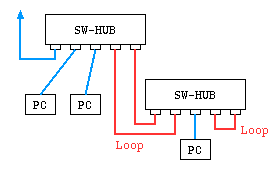

SW-HUBでは、ネットワークケーブルがループ状になると、データ転送が無限に繰り返されるようになる(ブロードキャストストーム)ため、ネットワーク全体がダウンする。ブロードキャストフレームとは、新しくネットワークに入った機器が自分のMACアドレスを周囲の機器に伝えるためのパケット。ループが発生するとブロードキャストフレームが無限に繰り返し流れてしまう。