情報ネットワーク基礎では、インターネットがどのような仕組みなのか、どのようにして動いているのかを説明する。TCP/IPって何? IPアドレスって何? セキュリティって何?

あなたが使っているネットワーク機能は?

まずは、Teams にて「あなたが使っているネットワーク機能は?」を返信にて書き込んでください。

ただしネットワークを使うことでコンピュータがどう動いているかの視点で答えてほしい。

共有:ネットワークプリンタ、ファイル共有… – サービスを利用する視点

(ハードウェアや情報を共有)

分散:大量のコンピュータで負荷分散、リスク分散… – サービスを提供する視点

(仕事を分散し全体で高速化, 沢山のコンピュータの1台が壊れても全体は動く)

負荷分散とリスク分散

ネットワークを使うことで、処理をするコンピュータを自由自在に選べるようになる。そうなると100個の処理があったら、1台のコンピュータで処理をすると、仕事をこなすのが大変かもしれない。でも、10台のコンピュータで処理すれば、1台あたり10個の処理をすれば済む。

こういう処理(負荷)を沢山のコンピュータで処理することは、負荷分散という。

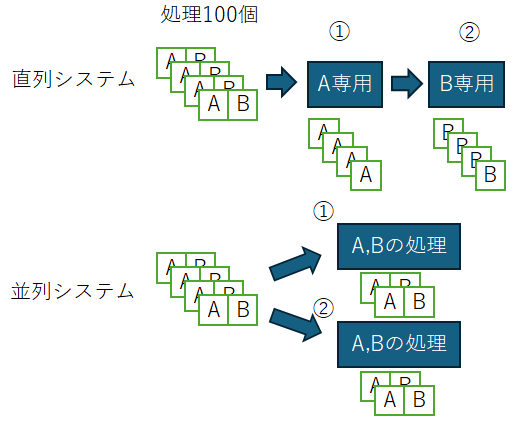

もし、1つの処理が A, B 2つから構成されていて、①,②の2台のコンピュータで処理をするとしたとき、処理が全体で100個あるならば、どのように仕事を分散させるべきであろうか? この場合、処理の分散方式には以下の2つの方法があるかもしれない。

この2つの方式であれば、A,Bの処理の負荷が同程度であれば、2台のコンピュータでうまく処理が分けられ有効活用できている。しかし、コンピュータは壊れる可能性がある。例えば、①,②のコンピュータが 99% の確率で稼働すると考える。

直列システムでは、どちらか一方が壊れると、処理をこなすことができない。2台とも壊れない確率と考えれば、0.99×0.99=0.9801 で、稼働率は 98% となる。

並列システムでは、どちらか一方が壊れると、処理が片方に集中しサービスに遅れが発生するかもしれないが、処理することはできる。稼働率は、2台とも壊れる確率は 0.01×0.01 なので、稼働率は 1- 0.01×0.01 = 0.9999 で 99.99% となり壊れてサービスが提供できなくなるリスクが減る。これは リスク分散 という。

ネットワークの歴史

昔のコンピュータは、開発にお金がかかるため1台のコンピュータを全員で使うもの(TSS: Time Sharing System/時分割システム)だった。冷戦の時代、軍の重要な処理を行うコンピュータでは、コンピュータのある所に核攻撃を加えられ、軍の機能がすべて動かなくなることは問題だった。1970年頃にアメリカ国防総省ARPANETがインターネットの原型(TCP/IP)を作る。

1980年代には、パソコンが同じ組織内でネットワークで繋がるようになるLAN(Local Area Network)が使われるようになる。1990年代には、LANどうしを遠隔地接続をするWAN(Wide Area Network)が発達し、Internet(広域コンピュータネットワーク)という言葉が広く普及していった。欧州原子核研究機構(CERN)で、ティム・バーナーズ=リーがWorld Wide Web/httpを開発(1989)。1995年、マイクロソフトの家庭用パソコンのOS Windows95の普及と共にWWWが普及する。

- 1980年代:パソコン通信※

- 1997年:weblog(blog:自分で作るwebページの拡大)

- 1998年:Google検索

- 1999年:2ch

- 2003年:SNSの誕生(2004:mixi)

- 2006年:Twitter,Facebook(一般開放)

コンピュータインタフェースとネットワーク(物理層)

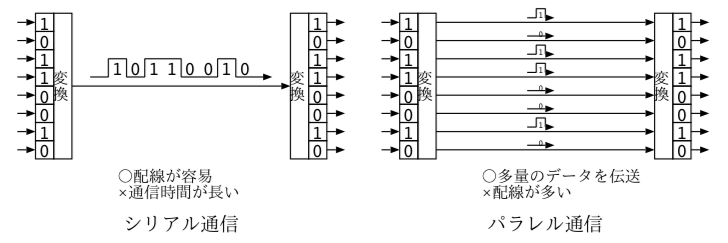

ネットワークにおける情報伝達において、伝送媒体(電気信号,光)にて0/1を伝えるための取り決めは、物理層という。まずは、コンピュータと機器の接続について考えると、シリアル通信とパラレル通信に分類できる。(シリアル通信は時間を細かく区切って複数の信号を送ることから時分割多重通信と呼ぶこともある)

パラレル通信

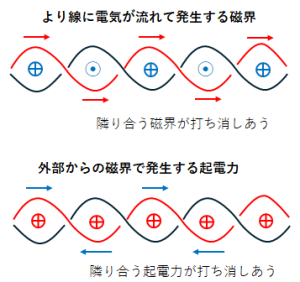

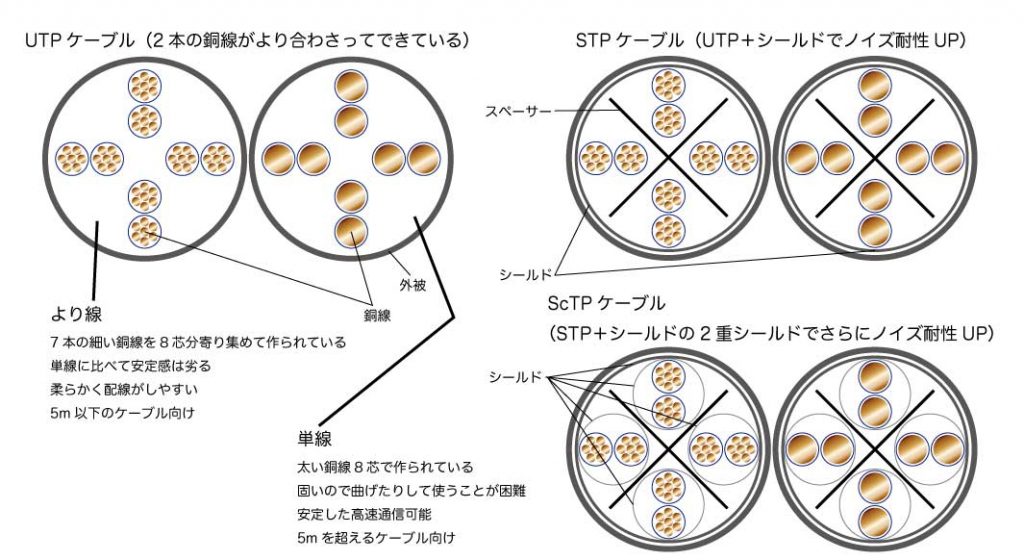

パラレル通信のケーブルは、電線も大きく配線の量が多く扱いにくい。通信速度が上がると、ノイズの影響も考える必要がでてくる。この場合、より対線(ツイストペア) の配線方法が使われる。2つの線を交差させることで、電気が流れて発生する磁界同士が打ち消しあったり、外部からの磁界による起電力も打ち消しあうことで、ノイズの影響を減らすことができる。

しかし、通信速度が上がると、複数の電線の間に溜まる電荷が僅かなコンデンサになり、電気が流れる際の磁界による影響がインダクタンスとなるため、インピーダンスマッチングが重要となる。このため、高速通信のインタフェース両端にはマッチングするための抵抗を設ける必要がある。終端抵抗(ターミネータ)

1本の信号線で単位時間あたりのデータ通信速度が同じであれば、パラレル通信の方が高速であるが、長い通信路ではノイズ対策が重要でありノイズ対策をきちんとした線が複数本あるとケーブルが太くなることから、長い通信路ではシリアル通信が使われる。少ない信号線に対してノイズ対策をきちんと施すことができるので、長い通信路ではシリアル通信の方が高速となる。

パラレル通信の例:パラレルポート(プリンタ用)IEEE 1284、ハードディスクATA(IDE)、計測器GP-IB

シリアル通信の例:RS-232C、IEEE1394(FireWire)、ハードディスク(SATA)、USB1.1, USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, USB3.2 Gen2x2…、有線LAN/Ethernet

有線LAN/Ethernetの種別

- 半二重通信 – 送信/受信を1本の信号線でおこなう。

- 全二重通信 – 送信用の信号線、受信用の信号線がそれぞれ別。送信受信を同時にできる。

- 複信 Simplex(一方的な放送), Half Duplex(半二重), Full Duplex(全二重)

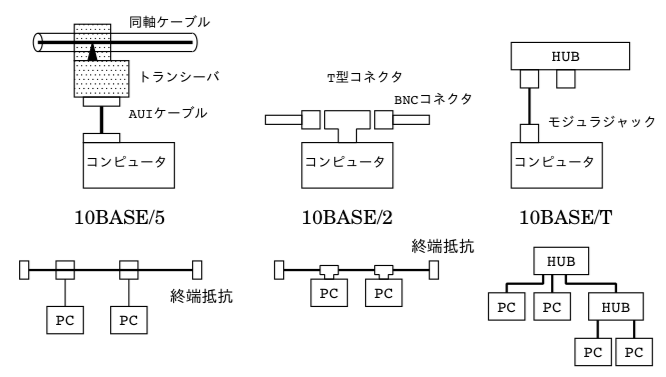

- 10BASE/* – 10Mbit/sec

- 10BASE/5 – ケーブルに針を刺して増設 – 半二重通信/ターミネータが必要

- 10BASE/2 – T型BNCケーブルで延長 – 半二重通信/ターミネータが必要

- 10BASE/T – HUBで分配(終端抵抗などの問題はHUBが解決してくれる) – 全二重通信

- 100BASE-T – 100Mbit/sec / CAT5

- 信号線のノイズ対策は、シールドで覆う、信号線を“より線”(ツイストペア)にするなどの対策が重要

- シールドや”より線”の方式でカテゴリー CAT5,CAT6,CAT7 などで分類される

- 信号線のノイズ対策は、シールドで覆う、信号線を“より線”(ツイストペア)にするなどの対策が重要

- 1000BASE-T ギガビット – 1000Mbit/sec = 1Gbit/sec / CAT6

- 10000BASE , 10GBase – 10Gbit/sec / CAT7

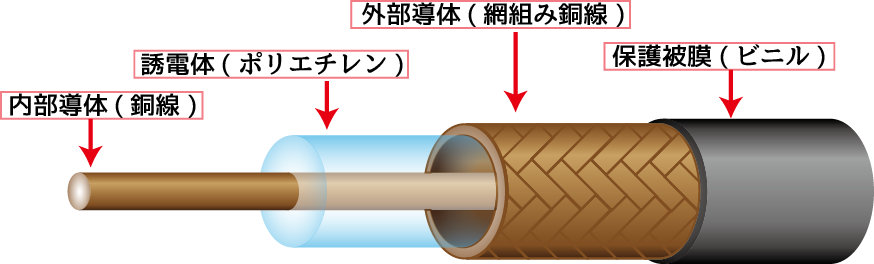

同軸ケーブル |

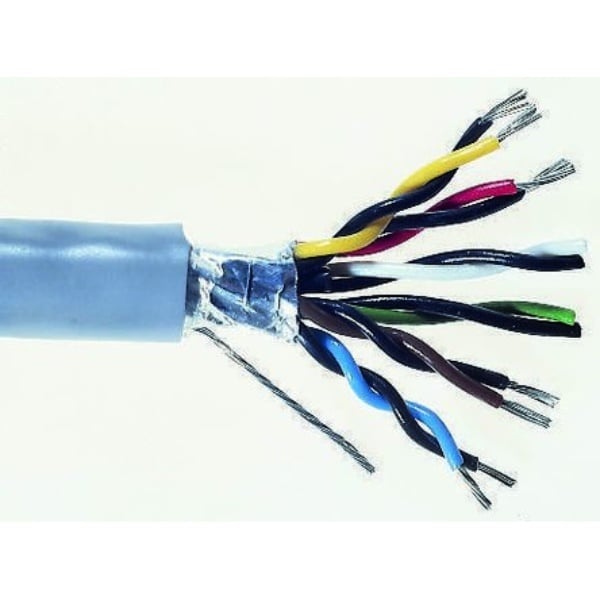

ツイストペアケーブル |

理解確認

- ネットワークにおける共有と分散について例をあげて説明せよ。

- TSSのような通信によるコンピュータと、TCP/IPによる通信網を比べ何がどう良いのか?

- シリアル通信とパラレル通信、それぞれの利点欠点は?

- 10BASE/5,10BASE/2,10BASE/Tのそれぞれの問題点は?

- CD1枚のデータを1000BASE-Tのネットワークで転送するのに何秒かかる?

- サンプリングレート44.1kHz,16bit,ステレオ2ch,74分